引言

在专利申请领域,实用新型专利凭借无需实质审查、审查周期短、授权难度较低且费用较少的显著优势,愈发受到申请人的青睐。它相较于发明专利,能为申请人保护“小而实用”的发明创造提供便捷路径,而国家对实用新型专利予以保护,核心目的在于鼓励低成本、研制周期短的此类发明创造,以更快地契合经济发展的需求。

不过,实用新型专利并非适用于所有技术方案,其保护客体存在明确限制。依据《中华人民共和国专利法》第2条第3款,实用新型是针对产品的形状、构造或其结合所提出的适于实用的新的技术方案;《专利审查指南2023》第一部分第二章第6.1节进一步明确,实用新型专利仅保护经产业方法制造、有确定形状构造且占据一定空间的实体产品,一切方法及未经人工制造的自然存在物品均不属于其保护范畴,且权利要求若包含对方法本身的改进,也不符合保护要求,简言之,其仅保护涉及结构和/或形状改进的产品,且不允许存在方法或材料改进。

2023年11月,国家知识产权局发布的《关于实用新型专利保护客体判断的指引》,旨在梳理相关规定与示例,引导创新主体准确把握实用新型专利保护客体边界,其中也明确指出,包含方法/材料改进的技术方案无法通过实用新型专利保护,需考虑发明专利。

尽管该指引改善了保护客体判断的难点,但在实务中,实用新型领域仍存在一些关键却易被忽视的问题,这些问题直接关系到能否申请以及如何申请实用新型专利。基于此,本文将结合笔者工作经验与部分案例,对这些热点问题展开探讨与梳理,期望能为读者提供有益参考。

热点问题一:独立权利要求1的所有特征均为结构和/或形状特征,是否必然符合实用新型保护客体规定?

若独立权利要求1的全部技术特征仅限定结构特征和/或形状特征,未涉及方法、材料组分等非结构/形状类特征,则从形式上看,该权利要求初步符合《专利法》及《专利审查指南》中关于实用新型“针对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”的保护客体形式要求。

然而,在实务中,笔者认为,该问题的判断需结合技术方案整体进行更复杂的考量,核心在于独立权利要求是否完整记载解决技术问题的必要技术特征。根据《专利法实施细则》第二十条第二款规定:“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。”当专利或专利申请不符合该规定时,通常称为“缺必特”(即缺少必要技术特征)。

判断独立权利要求是否“缺必特”,或某一技术特征是否属于必要技术特征,首要前提是准确确定技术问题,因为技术问题的界定与必要技术特征的认定存在直接关联。在确定专利所要解决的技术问题时,需以说明书中记载的技术问题为基础依据,同时综合考量说明书中关于背景技术、背景技术存在的技术缺陷,以及该专利相对于背景技术所取得的有益效果等信息,通过多维度分析精准锁定技术问题,进而明确为解决该问题所必需的技术特征。

可见,不能仅从形式上判断独立权利要求1记载的特征是否符合实用新型保护客体规定,而应回归技术方案本身,以其所要解决的技术问题为出发点,审查解决该技术问题的全部必要技术特征是否均符合实用新型保护客体的要求,唯有如此才能得出准确结论。

案例1

权利要求1请求保护一种高强度画板装置,包括面板和支撑框架,面板为矩形平板状,支撑框架为方形框架结构,面板可拆卸地固定在支撑框架上。该专利申请的说明书中指出,其所要解决的技术问题是现有画板的强度不足,容易损坏。为了解决这个问题,发明人为面板选用了一种新型的高强度复合材料,这种材料通过特殊的化学配方和生产工艺制成,具有比传统画板材料更高的强度和韧性。

然而,在该独立权利要求中,仅描述了面板的形状为矩形平板状,而没有记载面板所使用的这种新型高强度复合材料这一关键技术特征。从解决技术问题的角度来看,新型高强度复合材料是解决画板强度不足问题的必要技术特征,如果缺少该特征,就无法实现本专利申请所要解决的技术问题。

因此,虽然从形式上看,独立权利要求1的特征均为结构和形状特征,但由于其实质上包含了对材料本身的改进,且缺少了用于解决技术问题的必要技术特征,即新型高强度复合材料的记载,所以该独立权利要求不符合实用新型保护客体的规定。

为此,笔者认为,涉及“方法/材料特征”的权利要求保护客体判断可以简单总结如下:

|

焦点问题 |

结论 |

|

已知方法、材料名称 |

属于保护客体 |

|

对方法、材料的改进 |

不属于保护客体 |

|

实质包含方法、材料的改进 |

不属于保护客体(缺少必要技术特征) |

热点问题二:方案涉及方法步骤,是否只能申请发明专利申请?

《专利审查指南》指出:权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造,但不得包含方法的步骤、工艺条件等。因此,从形式层面分析,若权利要求包含方法的步骤、工艺条件,则该权利要求无法满足实用新型保护客体的形式要求。

然而,在实务中,笔者认为,该问题的判断需结合技术方案整体进行更复杂的考量。一方面需要考量相关的方法步骤或工艺条件能否体现在产品结构和/或形状上,如果是这种情况,则可以通过撰写方式的调整使得该权利要求满足实用新型保护客体的要求;另一方面需要考量技术问题的确定是否合适。笔者认为,技术问题的确定在是否满足实用新型保护客体方面至关重要,通过定义合适的技术问题可以轻松解决实用新型保护客体的问题,而无需耗费大量精力去证明相关的方法步骤是否属于已知内容。

案例2

权利要求1请求保护一种镜头模组,其技术方案记载:包括正方形支撑片,所述正方形支撑片的对角线上设有第一开口和第二开口;同时记载组装步骤:“先将第一镜头和第二镜头插入第一开口和第二开口,再将金属边框粘接到正方形支撑片”。

从专利审查逻辑看,该权利要求存在保护客体瑕疵:实用新型专利保护“产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”,而原权利要求中“组装时的步骤”属于方法特征,混入产品权利要求后,形式上不符合《专利法》及《专利审查指南》中关于实用新型保护客体的规定,易被认定为“包含方法步骤等的产品权利要求”,无法满足授权条件。

如果将权利要求1调整为:“一种镜头模组,包括正方形支撑片,所述正方形支撑片的对角线上设有第一开口和第二开口;第一镜头和第二镜头分别插入并固定于第一开口和第二开口内,且正方形支撑片与金属边框之间设有粘接结构”。

通过删除“组装步骤”等方法特征,仅保留产品的构造特征(支撑片开口、镜头固定方式、粘接结构),符合实用新型“产品构造”的保护客体要求;优化后的技术方案仍完整体现镜头模组的核心构造,“粘接结构”替代“粘接步骤”,既保留原技术方案的实用功能,又避免混入方法特征,从形式到实质均满足实用新型保护客体要求。

案例3

技术方案请求保护一种空罐在线检测装置,其构造包括:发光源(3)、图像传感器(5)、控制器(12);其中发光源(3)位于空罐(11)封闭侧底面下方,图像传感器(5)位于空罐(11)开口侧上方;同时记载控制器功能:“所述控制器(12)可根据图像判断空罐是否破损,且可对图像进行破损模式识别,以确定具体破损模式”。

若说明书记载“本实用新型要解决的技术问题为:提供一种空罐在线自动检测装置,可靠且高效地识别空罐的不同破损模式”,则存在以下问题:“控制器进行破损模式识别”的特征,本质是控制器的算法/处理方法,属于针对“信号处理方法”的改进,而非“装置构造”的改进。该特征作为“解决技术问题的必要技术特征”时,因属于方法类改进,大概率无法通过实用新型保护客体审查。

若将说明书中“本实用新型要解决的技术问题”调整为:“提供一种空罐在线自动检测装置,克服现有技术中人工检测空罐破损导致的人力成本高、漏检率高的缺陷”,则可有效规避保护客体问题:调整后的技术问题,核心诉求是“替代人工检测”,对应的必要技术特征聚焦于“装置的构造及硬件协作”(发光源、图像传感器的位置布局,控制器与传感器的信号传输结构),而非“破损模式识别算法”。由此可以克服原方案中“方法特征作为必要技术特征”的保护客体瑕疵。

热点问题三:实用新型中已知的方法特征是否影响实用新型专利新颖性和创造性?

在实用新型专利的审查中,已知的方法特征对其新颖性和创造性的影响是一个重要问题。根据相关法律规定和司法实践,对于既包含产品形状、构造,又包含产品制造方法的实用新型专利权利要求,在判断其新颖性、创造性时,需要具体分析方法特征对产品形状、构造的影响。

案例4

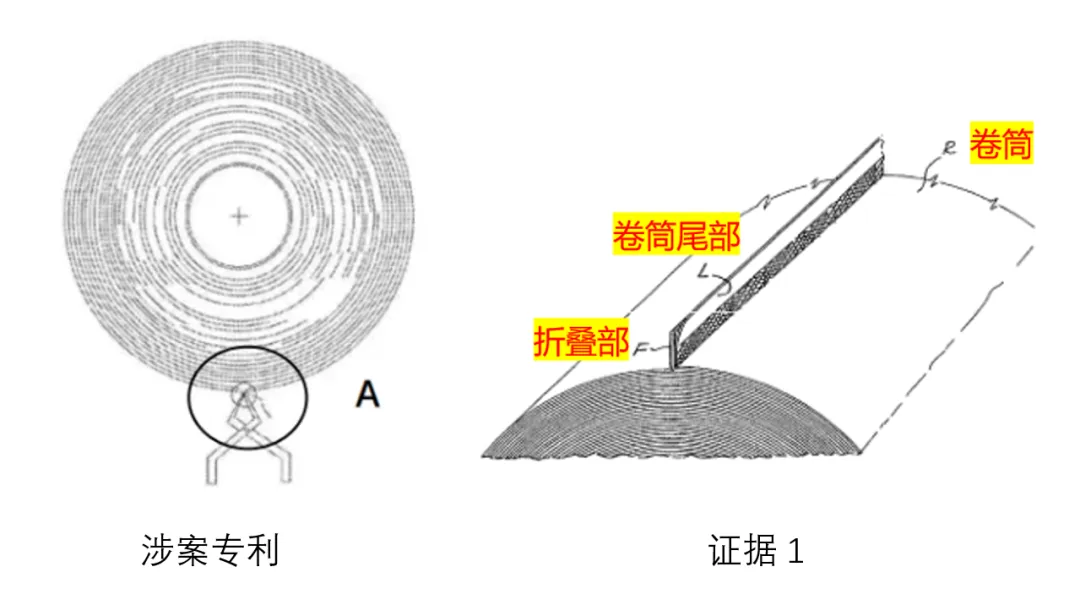

以(2021)最高法知民终860号案例为例,涉案专利保护一种卷筒,该专利针对现有技术使用胶水对卷筒尾端进行粘合所带来的粘合多层、撕开不便的技术问题。其技术方案为:一种无胶环保封卷的卷筒,在靠近该卷筒末圈尾端处沿卷筒轴向方向形成一相对圆周表面突出的压合部,该压合部由卷筒上的一圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出形成。

证据1公开了一种机械层压方式形成压合部的卷筒,证据1的卷筒先在最外圈形成折叠部F,再通过压力件91单方向将折叠部F与卷筒尾部L机械压合在一起。

最高人民法院在该案中指出,在判断其新颖性、创造性时,如果其方法特征能够使产品具有某种特定形状、构造,则该方法特征对实用新型专利权保护范围具有限定作用。但在进行新颖性、创造性判断时,应当将该方法导致的特定形状、构造与现有技术的形状、构造进行比对,判断其是否被现有技术公开、对本领域技术人员是否显而易见,而非就该方法本身与现有技术的方法进行比对。例如,若该卷筒的压合方式能够使压合部具有独特的形状或构造,且该形状或构造未被现有技术公开,那么该方法特征就会对新颖性和创造性产生影响。

相反,如果实用新型专利权利要求中的方法特征不会对产品的形状、构造产生影响,则该方法特征对实用新型专利权保护范围原则上不具有限定作用。在进行新颖性、创造性判断时,应当仅就除该方法特征外的有关产品形状、构造的技术特征与现有技术的相关形状、构造进行比对。在本案中,无论是从一个方向施力还是从两个方向施力,均不会对最终形成的压合部以及卷筒的形状、构造产生影响。因此,由于“夹出”是机械压合的具体方式,不会对产品的形状、构造产生影响,故对涉案专利不具有限定作用,因此证据1与涉案专利不存在区别,涉案专利不具备新颖性。

综上所述,实用新型中已知的方法特征是否影响专利新颖性和创造性,关键在于该方法特征是否能使产品具有特定的形状、构造,从而对实用新型专利权保护范围产生限定作用。在实际审查中,需要准确分析方法特征与产品形状、构造之间的关系,以做出合理的判断。

结语

本文笔者结合实务案例与法律规定,对实用新型专利保护客体判断的三大核心热点问题进行了梳理分析。参考这些案例,可以更客观地理解实用新型的保护客体,以避免因无意引入了不属于实用新型保护客体的技术方案而导致实用新型不能获得授权、或者因轻易放弃了本属于实用新型保护客体的技术方案而限制了实用新型专利可进行保护的范围而给申请人或专利权人所带来的损失。此外,以上为笔者平时工作中的一些总结,因实务场景复杂,内容或有疏漏之处,恳请各位同行与读者不吝指教,共同探讨完善。

参考文献

1、《关于实用新型专利保护客体判断的指引》。

2、中华人民共和国最高人民法院(2021)最高法知民终860号民事判决书。